打开文本图片集

摘 要:科学论证是物理核心素养的主要组成部分,是在物理教学中应当着力培养的思维方式.实际教学中,科学论证被忽视了.在学习目标制定中,更多的指向对知识结论的解释和理解而不是论证,即“有证无论”;在发现证据的过程中,更多的为了结论而忽略推理过程,即“有论无证”;在解释证据的过程中,往往依赖“三次实验所得证据”而缺乏质疑和反驳,即“有据无驳”.具体教学中,可以通过指向论证的目标设计、通过问题——证据链的任务设计、展开辩论的“反驳”设计,来走出“有证无论”“有论无证”“有据无驳”的现状.

关键词:科学论证;证据;反驳

文章编号:1008-4134(2019)16-0037 中图分类号:G633.7 文献标识码:B

基金项目:江苏省教育科学“十三五”规划重点资助课题“指向科学思维的初中物理‘证据课堂’构建研究”(项目编号:E-a/2018/05);

江苏省教育科学“十三五”规划课题“支持儿童深度学习的区域推进学校教学变革行动研究”(项目编号:D/2018/02/86).

作者简介:张世成(1966-),男,陕西汉中人,本科,中学正高级教师,江苏省特级教师,江苏省教学名师,研究方向:基于证据的初中物理教学.

科学论证是物理核心素养中的主要组成部分,是在物理教学中应当着力培养的思维方式.如何将科学论证融入教学,促进学生物理观念和科学思维的共同发展,是物理教学实践中迫切需要研究和解决的问题.与此同时,科学论证也是科学探究的核心,学生参与科学论证活动能够增强对物理概念的认识,深化对合理使用证据的理解,提高逻辑论证能力.

证据是科学论证的基石,科学论证的过程,就是“尊重证据、寻找证据、解释证据”的过程[1].实际教学中,科学论证被忽视了.在学习目标制定中,更多的指向对知识结论的解释和理解而不是论证,即“有证无论”[2];在寻找证据的过程中,更多的为了结论而忽略推理过程,即“有论无证”;在解释证据的过程中,往往依赖“三次实验所得证据”而缺乏质疑和反驳,即“有据无驳”.要落实核心素养,这些现状就必须改变.下面以“电能与电能表”(苏科版)教学为例,就在实践中如何走出“有证无论”“有论无证”“有据无驳”等现状展开探讨.

1 设计指向科学论证的学习目标,走出“有证无论”的现状

学习目标是学科的价值指向.在日常教学中,对“电能与电能表”的目标设计中,往往是这样表达的:“通过实验理解电功公式W=UIt,并会利用该公式进行简单的计算.”在此目标的指引下,教师的具体教学过程就是引导学生设计实验,收集证据去理解W=UIt,这就是说,W=UIt是一个无需怀疑的定论,我们要做的就是去解释、理解和传承.有证据无主张,这就是“有证无论”现象.

教材安排的顺序是“学习电能表——介绍电功公式——设计实验证明电功公式的正确性——利用电功公式进行计算”.由此看出,教材充分考虑到初中生的认知水平,它不是要学生去发现影响电功的因素并得出电功公式W=UIt,而是假定这个论点(计算公式)成立,要求学生去设计实验,去寻找证据对论点证实或者证伪.在完成论证的过程中,培养学生“尊重证据、寻找证据、解释证据”的论证素养,促进学生批判性思维的发展和学科关键能力的提升.为此,实践中将上述目标进行修改,制定“指向科学论证”的学习目标:

会用电能表测量电能,通过电能表的使用,能用证据说明灯泡越亮的消耗电能越多(相同时间内);

會设计实验,找到支持或者反对W=UIt的证据,并对W=UIt的正确性进行论证.

修改后的学习目标,不再是对公式W=UIt的理解和解释,而是论证.解释与论证不同,解释常始于定论,即开始解释时就预设了学习者对结论的肯定.论证是从“暂定的假设”开始,要么接受要么拒绝,主张鲜明,为了证实或证伪主张,需要进一步设计实验去寻找证据,从而完成知识的建构.

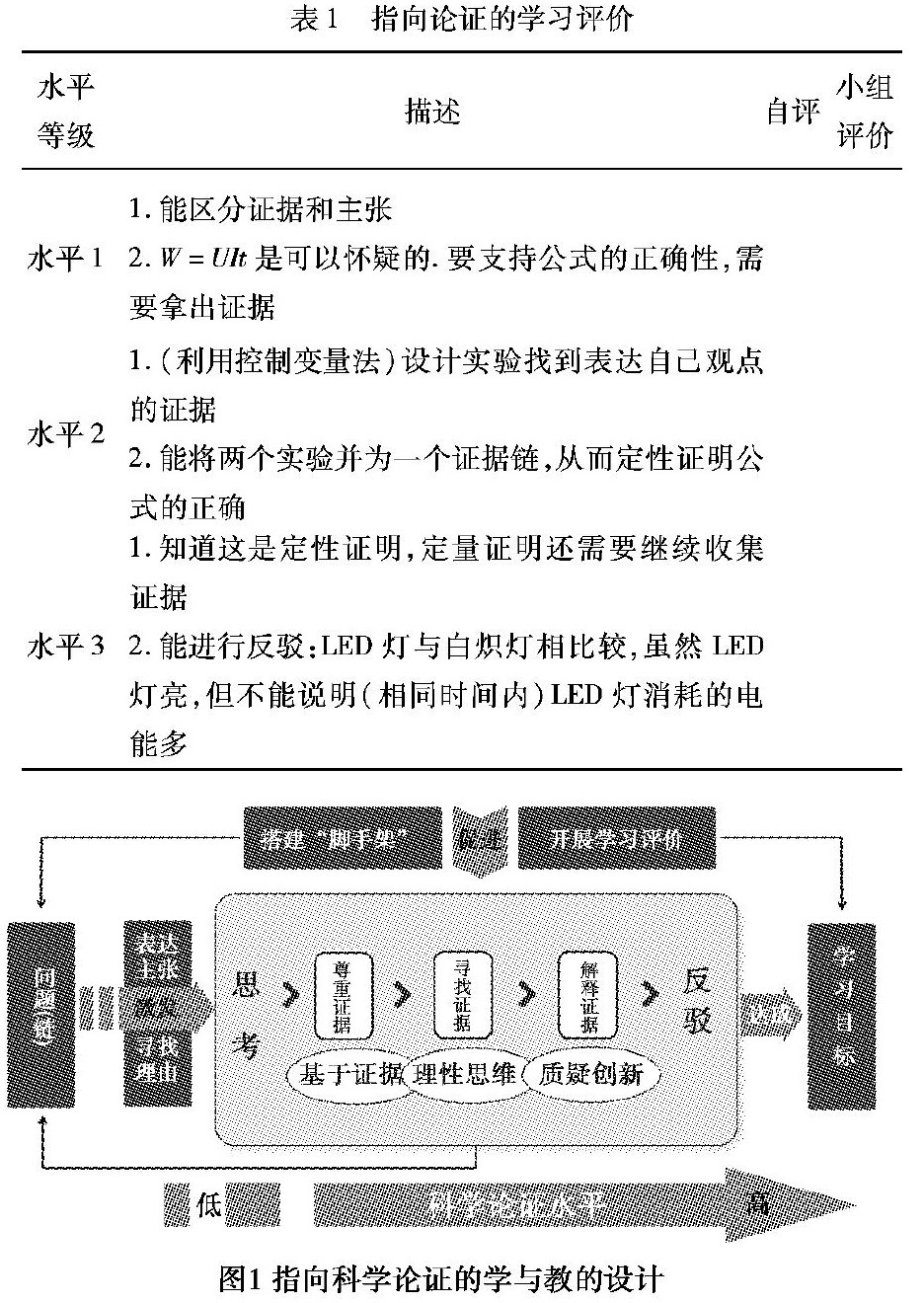

当然,有了目标还需要评价.为此,我们借鉴郭玉英教授的研究成果设计了“指向论证的学习评价” [3](见表1),以帮助学生完成学习进阶.

水平1,主要是明确主张,能够将主张与证据分别开来.水平2,能够将证据与主张建立联系.为什么这个实验要分两步做?这个证据链有什么价值?水平3,能找到反例和质疑.这是论证的高级水平,有反驳的论证更加完善和可靠.每位学生对科学论证进行自评,确认自己处于哪一水平,小组互评,以促进组内的商讨与辩护.需要说明的是,这些评价将以后测的方式呈现,用基于证据的分析方式来确认学生科学论证素养的前后变化,并为后续教与学的改进提供决策.

2 搭建“问题-证据链”脚手架,走出“有论无证”的现状

有论无证,即过于注重结论而忽视推理过程,以教师的权威“强势给定”结论,让“尊重证据、寻找证据、解释证据”等论证核心要素缺失,从而使得科学论证无法落地生根.

为了落实指向科学论证的学习目标,在具体实践中,将学习任务用问题链的形式组成,而问题链又构成证据链,以此为脚手架,围绕核心主张“课本上电功的公式W=UIt,你支持还是拒绝这个公式呢?你的证据是什么”来展开(如图1所示).

问题1:小明家为什么要交电费?

情景支持:出示电费发票.

学生论证:交电费是因为消耗了电,“耗电”是指消耗了电流、电压还是电能?电能.理由:电路中的电流不会改变,所以不是电流.电压总是220V,也不是电压.

问题2:两盏白炽灯,相同时间,哪只消耗的电能多?

情景支持:出示两盏白炽灯,额定功率分别为25W和100W.让它们并联在220V的电路中同时工作40s.

学生论证:推测“比较亮的那盏灯消耗的电能多”.理由是,亮的,得到的光能多,光能是从电能转化而来,所以,消耗的电能多.

问题3:怎么用实验证据来证明你的推测是正确的呢?

学生活动:阅读电能表,学会使用电能表测量电能.在学习电子式电能表时,理解3200imp/kW·h的含义:表示用电器用电1kW·h,电能表的指示灯闪烁3200次.用电能表分别测出这两只灯泡40s内消耗的电能.学生实验测得:25W 的灯泡接入电路发光时,40s内电能表的指示灯闪烁1次;100W 的灯泡接入电路发光时,40s内电能表的指示灯闪烁4次.计算出40s内25W和100W的灯泡消耗的电能分别为1125J和4500J,实验数据表明相同时间内较亮的灯泡消耗的电能多.在这个过程中,学生理解了电能表上3200imp/kW·h的意义,而且,根据电能表闪烁次数来计算用电器消耗的电能这个繁琐的计算也变得很有意义和趣味.

问题4:课本上电功的公式W=UIt,你支持这个公式吗?假定这个公式是正确的,你如何通过实验找到支持的证据?

学生活动:从电功的计算式可以看出,电功的多少与电压、电流、通电时间都有关.验证电功与电压的关系时,怎样设计电路?要控制电流相同,让两个不同的灯泡串联,观察灯泡的亮度,并分别测量出灯泡两端的电压.怎样验证电功与电流的关系?要控制电压相同,让两个不同的灯泡并联,观察灯泡的亮度,用电流表分别测量灯泡中的电流.

学生论证:由图2可证,当I、t一定时,U越大,W越大;由图3可证,当U、t一定时,I越大,W越大.故归纳得知(通电时间的论证略去),W=UIt是正确的(定性).

问题4是问题链上最重要的一环,也是体现“有论有证”的关键.为了“证实或者证伪W=UIt”,需要寻找“判定灯泡消耗电能多少(即电功大小)的依据”.在“有论无证”的课堂上,教师“强势”给出“灯泡越亮说明电流做功越多”,依据是什么?这种通过“强势”告知的知识,得不到辩护“信念”和亲手体验的支持,终归是肤浅的.而通过问题-证据链的方式进行教学,在前面已经找到了“灯泡亮表示电流做功多(相同时间内)”的证据,在完成证据支撑的过程中,我们也在给学生示范:笔者主张的,必有证据.

3 精心设计“后测评价”,走出“有据无驳”的现状

“有据无驳”,即过于依赖单一证据,缺乏质疑和批判.实际教学中,因为上课时间有限等因素的影响,往往三次实验得出三组数据即可得到正确结论,对问题数据选择性“屏蔽”,这是对科学论证中重要一环——“反驳”的忽视.科学论证是一种科学的社会实践活动,意味着要接受他人的质疑和“反驳”.根据toulmin(如图4所示)的论证结构模型[4]可知,科学论证过程中“反驳”是不可或缺的一环.反驳能够限制观点的程度或适用范围,指出观点在何种情况下适用,或者观点还存在哪些问题需要完善.这个过程对学生思维的全面性、严谨性,以及推理的逻辑性等都提出了更高的要求,通过反驳推理的过程也可以使科学论证更深人,这也是科学不断发展的主要原因[5].

为此,在课堂要接近尾声的后测评价中,特设计一个问题来“考验”学生,以展开质疑和反驳.

问题5:相同时间内,灯泡越亮电流做功就一定多吗?

情景支持:取出“220V 25W”的白炽灯和“220V 8.5 W”的LED灯,并联接在220V的电路中,LED灯明显要亮一些.白炽灯和LED灯哪个消耗的电能多?(全班42人,10人认为是LED灯泡,理由是亮度大,32人认为不确定,因为“通电时间不确定”)如果通电时间相同呢?(40人认为LED灯泡消耗电能多,2人反对.反驳理由:LED是节能灯)如何寻找证据来支持观点?實验操作:用电能表测量相同时间内消耗的电能,发现LED灯泡消耗的电能的确少.这是为什么?支援性解释:灯泡把电能转化为光能和内能,对于LED灯来说,电能转化为光能的比例要比白炽灯高.此时,请学生填写“指向科学论证的评价表”(见表1),通过后测评价可以发现,学生的论证逻辑逐渐严密起来.

“论证有驳”,是培养学生批判性思维的关键,也是课堂深度学习的“初心”.因为反驳,可以推理得出家用电器消耗的不是电流、电压而是电能;因为反驳,可以推理得出“灯泡越亮,不能说明消耗的电能越多”,还与用电时间有关;因为反驳,可以推出“灯泡越亮,说明相同时间消耗的电能越多”依然有前提限制,还与灯泡的发光原理有关.反驳,可以使思维更周密,与此同时,反驳,也是对主张的一次考验.科学只有经过心灵深处的考验,才可能转化为一种心智[6].

4 结语

指向科学论证的学与教的设计是深度学习的一种表现.教师的作用不是向学生传递书本上的定论,而是设置真实问题,给学生提供“问题-证据链”脚手架,引起学生之间的辩论,尤其是反驳和质疑,从而实现知识的意义建构.指向科学论证的教学,教师不是利用自己的学科权威强势灌输,而是带头垂范,民主协商,用证据来支持自己的观点和主张.通过目标的设计、过程的落实、反驳的促进,真正走出“有证无论”“有论无证”“有据无驳”的教学现状.

参考文献:

[1]张世成.探究教学中证据意识的培养[J].物理通报,2012(04):13-16.

[2]任红艳.科学教育中论证教学的缺失与回归[J].教育研究与实验,2018(04):57-61.

[3]弭乐,郭玉英.概念学习进阶与科学论证整合的教学设计研究[J].课程·教材·教法,2018,38(05):90-98.

[4]刘玉荣,陈昕昕.论证图——促进初学者学习科学论证的有效工具[J].化学教育(中英文),2017,38(17):10-15.

[5]张世成,徐志红.一位美国教师给中国学生设置的一道“陷阱”[J].物理教师,2011,32(08):62-63.

[6]马朝华.对物理教学中科学论证的认识与实践[J].物理教学,2018,40(11):9-11+8.

(收稿日期:2019-04-09)